« L’imaginaire, c’est ce qui tend à devenir réel. » André Breton

« Regarder dans le miroir du passé pour mieux saisir le futur déjà présent » Thierry Paquot.

Bordeaux le 01 mai 2050

Cher·es camarades,

Nous sommes réuni·es aujourd’hui pour célébrer nos luttes passées et esquisser celles du futur. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où les salaires des femmes sont devenus égaux à ceux des hommes, où l’Assemblée nationale compte environ 50% d’ouvriers et où une personne transgenre nous représente à l’ONU. Les plus jeunes d’entre vous pensent que notre monde a toujours été à l’image de celui-ci. Détrompez-vous, ce que nous avons est le fruit d’une lutte qui a duré des décennies. Notre Union Syndicale Solidaires y a joué un grand rôle.

J’aimerais, à cette occasion, vous raconter cette histoire, que j’ai vécue, comme certain·e d’entre vous ici présent·es. Nous avons connu ses prémisses il y a bien longtemps mais son point de basculement s’est produit le 17 mars 2020. Je me rappelle de ce jour comme si c’était hier. J’avais alors 35 ans.

Cette année-là, comme celles d’avant, en France mais aussi aux quatre coins du monde, la colère grondait. Nous étions nombreuses et nombreux, dans les rues, indigné·es et révolté·es contre les pouvoirs en place : une classe capitaliste qui spoliait les richesses partout où elle les trouvait, un système patriarcal qui violentait les femmes et une mondialisation dé-raisonnée installée sur les vestiges d’un racisme structurel.

Nous avons lutté contre ces injustices puis une autre lutte a pris de plus en plus de place. On l’appelait « la lutte pour le climat ». Toutes et tous nous avions une conviction commune : nous ne voulions plus de cette société-là.

Au crépuscule du 20ᵉ siècle, le capitalisme épousait sa forme la plus radicale qu’on nommait alors « l’ultra-libéralisme ». De crise en crise, les mêmes payaient la facture, les travailleuses et travailleurs, celles et ceux sans patrimoine, les femmes, les noir.es, les immigré·es… A chaque fois, les pertes et les coûts non rentables étaient socialisés et les profits privatisés. Durant les deux premières décennies du 21ᵉ siècle, les injustices et les inégalités devenaient de plus en plus criantes. En France, notre système de sécurité sociale, mis en place après la catastrophe de la deuxième guerre mondiale, était démantelé au fur et à mesure des années. Vous ne me croirez pas si je vous disais qu’on estimait la fortune d’un grand patron, Bernard Arnaud, à 100 milliards de dollars, alors que la moitié de la population gagnait moins de 1500 euros par mois. En mars 2020, ce qui nous paraît inconcevable aujourd’hui était une réalité. 10% des riches possédaient 80% des richesses mondiales, et seulement 20% des pays sur terre consommaient à eux seuls 80% des ressources énergétiques. Une classe sociale composée de bourgeois et de gens riches monnayaient nos vies et s’attaquaient même aux besoins primaires pour gagner de l’argent. Ainsi, entre les mains de cette classe, tout devenait monnayable : notre santé, notre vieillesse, nos amitiés, nos amours, nos déplacements et jusqu’à l’air qu’on respirait. Dans cette arène, les seules règles étaient les lois du marché et la libre concurrence. Les places boursières, les banques, le grand patronat, contrôlaient les grandes institutions du monde, ils se jouaient de nos vies pour assouvir leur soif de profit, l’argent! Notre société perdait le contrôle sur nos moyens de production, sur nos terres, les bouleversements climatiques étaient majeurs, un 7éme continent saturé de plastique flottait à la surface de nos océans, des espèces animales disparaissaient purement et simplement, les forêts étaient déchiquetées.

Ce capitalisme radical colonisait la planète par l’hégémonie de sa philosophie, grâce aux médias dominants ou par la violence de ses bombes et de ses matraques. Nous n’étions, à ses yeux, qu’une somme d’individus formée et éduquée à sa propre réussite. On sacralisait la méritocratie alors que la sociologie a montré que cette notion n’a aucun sens.

Nous étions beaucoup, comme je l’ai dit, qui avions essayé de changer cette réalité-là. Mais nous luttions contre un caméléon qui absorbait tout : nos critiques, nos rêves et nos alternatives … Cependant, beaucoup d’entre nous ont pris conscience de la réalité de notre force. Nous n’étions pas certain·es d’y arriver. Alors au pessimisme de notre réalité s’alliait l’optimisme de notre volonté1… Nous étions bien persuadé·es qu’un autre avenir était possible. Nos vies et celles des générations futures le valaient bien.

Dans ce contexte chaotique mais néanmoins revendicatif est a surgi la pandémie du Covid-19. En avril 2020, plus de la moitié de la population mondiale se trouvait confinée. Pour sortir, nous devions remplir des attestations. Nous ne pouvions plus rendre visite à nos familles ni à nos ami·es. Nous n’enterrions même plus nos mort·es. Nous étions nombreuses et nombreux à avoir rapatrié nos ordinateurs, nos claviers et nos dossiers à la maison. Beaucoup d’entre nous avions perdu leur travail, d’autres avaient dû garder leurs enfants et se substituer aux professeurs. Le gouvernement d’alors nous sommait de rester chez nous quelle que soit la réalité matérielle de ce « chez nous ». Mais en réalité, ce « nous » n’était qu’une partie de la population. Beaucoup continuaient, souvent les plus précaires, à sortir tous les jours, la peur au ventre, dans les métros bondés, pour maintenir « l’économie du pays », sans protection ni moyens, au détriment de leur santé et celles de leurs familles. D’autres continuaient de sortir, aussi, tous les jours, pour maintenir les activités essentielles : alimentation, soin, énergie… ces mêmes activités jusqu’ici peu reconnues et misérablement payées. Notre société de l’époque privilégiait les métiers d’imposture et de la spéculation aux métiers de soins et de la création matérielle, culturelle et artistique.

Les soigant·es déléterminé·es et effaré·es à la fois réclamaient, faute de moyens – masques, blouses, tests, lits, médicaments…- d’arrêter toutes les activités non essentielles.. Mais le gouvernement, faisait fi de leur demande. S’est installé alors un bras de fer entre les travailleuses et travailleurs et leurs employeurs soutenus par la ministre du travail et celui de l’économie. Le code du travail a été encore une fois, mais une fois de trop, la cible d’attaques. Nous revenions 100 ans en arrière : semaine de 60h, journée de 12h, jours de congés volés… Pour riposter les travailleuses et les travailleurs ont brandi leur droit de retrait, ont fait grève dans certains secteurs. Pendant tout ce temps, rien n’a jamais été demandé au grand patronat, ni à la finance ni aux actionnaires.

A la politique obtue du gouvernement s’ajoutaient les aberrations bureaucratiques : respect des procédures, cloisonnements des services, lourdeurs administratives et dictat des démarches qualité.

Aujourd’hui, avec le recul, il nous paraît presque inconcevable qu’une société qui se vantait de son progrès, de ses connaissances et de ses moyens technologiques, ait pu sombrer dans cette confusion et avoir pour unique solution une réponse moyenâgeuse : le confinement.

Mais dans ces premiers jours printaniers, nous n’étions pas d’humeur à protester contre ces mesures oppressives. Un désir primaire nous traversait: celui de sauver notre propre vie et celles de nos proches. Les jours passant, nous avons trouvé du réconfort en nous disant que nous sauvions les plus faibles d’entre nous tout en prenant notre propre mal en patience. Je me rappelle que dans les premiers jours de ce qu’on appelait alors le confinement, un sentiment étrange s’est installé. Nous vivions comme si le temps était suspendu. Nous attendions, incrédules, le temps d’après, celui où nos vies allaient reprendre comme si de rien n’était. « Si quelquefois nous nous laissions aller à l’imagination et nous plaisions à attendre le coup de sonnette du retour ou un pas familier dans l’escalier, si, à ces moments-là, nous consentions à oublier que les trains étaient immobilisés, si nous nous arrangions alors pour rester chez nous à l’heure où, normalement, un voyageur amené par l’express du soir pouvait être rendu dans notre quartier, bien entendu, ces jeux pouvaient durer. Il venait toujours un moment où nous nous apercevions clairement que les trains n’arrivaient pas. » 2

Passé ce premier temps, des nouvelles routines ont pris place. Nous vivions, au jour le jour, cette suspension du temps. Ce dernier s’est dilaté. Les jours se suivaient et se ressemblaient. Nous vivions une temporalité inhabituelle : l’urgence et la vitesse n’avaient plus de sens que pour celles et ceux qui luttaient sur le terrain contre la maladie. Nous autres, confiné.es, protégé.es contre de cette réalité, chacun·e à notre manière et selon nos conditions matérielles, sentions les heures qui passaient : le temps était de nouveau une réalité consistante. Ce sentiment était inconnu pour beaucoup d’entre nous. Le capitalisme dans lequel nous avions grandi faisait du temps une mesure de croissance : « le temps n’était, dans la croyance de ce système, que de l’argent ! ». En ce début de 21ᵉ siècle, l’accélération du temps est devenue vertigineuse en même temps que l’accroissement des capitaux entre les mains de quelques uns.

Confinées ou réquisitionnées, la colère était encore là, toujours-là, dans nos ventres, nos torses, nos gorges, de jour en jour plus poignante. Nous ne pouvions pas nous résigner à nous taire, encore, devant leurs mensonges ni devant leurs incompétences. Cette période de confinement a vu grimper les féminicides et aussi les violences policières qui sévissaient déjà depuis des décennies dans les quartiers populaires et qui ont continué de tuer : des ghettos de populations immigrées et de descendant.e.s d’une histoire coloniale sacrifiée. A cette violence de poing s’ajoutait la violence du mépris et de l’ignorance : combien de femmes et d’hommes qui survivaient, avant l’épidémie, entre les interstices de ce système injuste, souvent au détriment de leur corps, se sont retrouvés à quémander ou mourir?

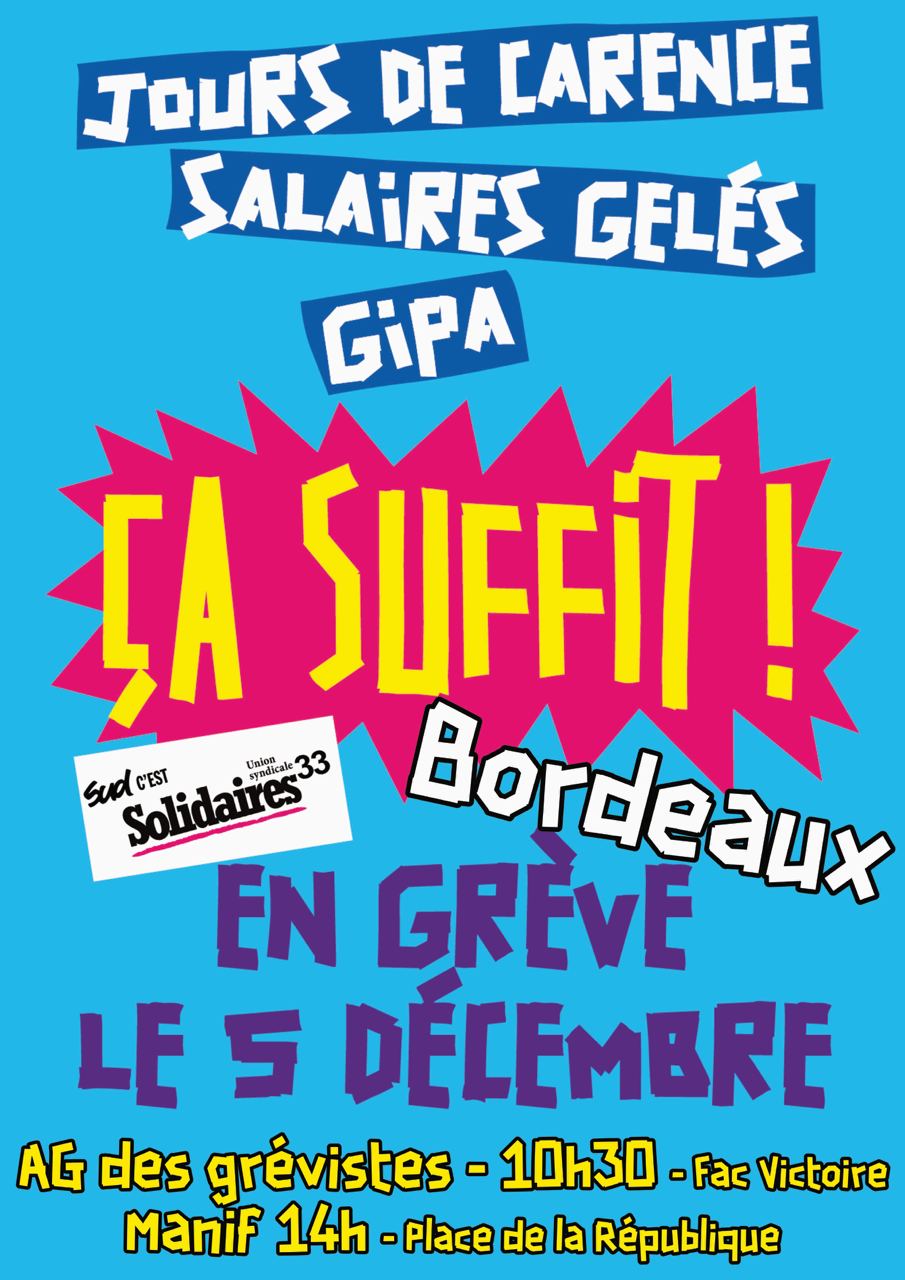

Devant ce constat sans équivoque, les organisations préexistantes à la pandémie, dès les premiers temps du confinement, se sont mises en branle sur le terrain ou avec les outils numériques : syndicats, associations, collectifs… L’Union Syndicale Solidaires, à laquelle j’appartenais, avait lancée un numéro vert3 pour répondre, aiguiller et épauler les travailleuses et travailleurs face à l’incompétence et à l’arbitraire de leurs employeurs. D’autres organisations ont vu le jour pour palier les urgences et manquements de l’État comme Urgence Continuité Alimentaire sur Bordeaux qui apportait de l’aide aux étudiant·es confiné·es abandonné·es par le CROUS.4 Parallèlement à la gestion des urgences quotidiennes et concrètes, il a fallu esquisser le monde de demain: il était certain, pour beaucoup, que demain ne pouvait prolonger le temps d’avant. Un appel émanant de plusieurs organisations syndicales et associatives pour la construction du Jour d’Après avait été lancé pour demander un plan de développement de tous les services publics, la mise en place d’une fiscalité et d’une imposition plus juste, et un plan de réorientation et de relocalisation solidaire de l’agriculture, de l’industrie et des services en mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations et de répondre à la crise écologique.5 Cet appel avait été relayé dans plusieurs régions dont la nôtre.

Partout des appels à soutien des populations migrantes pour exiger des hébergements, des papiers, un accueil digne de ce nom, et de façon générale de populations enfermées en centres de rétention et en prison.

Le printemps avançait. Il ressemblait à certains printemps de mon enfance. Nous entendions, de nouveau, nettement, le chant des oiseaux. Les biches gambadaient dans l’océan, les plantes poussaient à leur guise, le vert était plus vert, la pollution en ce mois d’avril avait chuté par rapport au mois d’avant !

Le gouvernement commençait, alors, à parler du dé-confinement progressif, notamment d’un retour des enfants à l’école pour permettre aux parents de reprendre le chemin de l’aliénation. La reprise d’une vie sociale même mesurée était un impensé pour les pouvoirs. Leur seule obsession était la vie économique.

Le Medef, le syndicat patronal auto-dissous lors de la grande prise de conscience sociale et démocratique de l’année 2032, avait déjà esquissé son plan d’après : faire travailler encore plus les travailleuses et travailleurs en supprimant certains jours de congés et quelques jours fériés, augmenter le temps de travail hebdomadaire pour, soi-disant, relancer l’économie du pays et pallier la récession historique. Il était question, pour eux comme pour le Président de la République, d’Union Nationale. Elle était étrange leur « union », elle ne concernait que l’effort du travail ou de la baisse de la protection sociale mais jamais celle de la redistribution du patrimoine et des évasions fiscales.

Alors, comme il était présagé, et sans attendre la sortie du confinement, la colère s’est faite entendre. De nombreuses banderoles sont apparues aux fenêtres, les organisations ont continué à résister sur les réseaux sociaux et par visio-conférences. Des collectifs de Gilets jaunes ont appelé à être dans l’action. Les organisations syndicales ont mobilisé par le droit de retrait, la grève et les manifestations. Les groupes les plus radicaux ont encouragé blocages, sabotages, réquisitions d’usines et d’entreprises.

Devant cette grande mobilisation, la répression a été de plus en plus violente: poursuites, gardes à vues, prisons, traçage, restriction des libertés syndicales et des militant·es ont été accusé·es de terrorisme par le gouvernement.

Cette violence n’était pas nouvelle. Depuis novembre 2018, les Gilets Jaunes écrivaient l’histoire. Ces révolutionnaires dans la rue pendant plus d’un an avaient été le nouveau terrain d’expérimentation, après celui des quartiers populaires, des matraques, LBD, grenades de désencerclement des forces de la police.

Le climat était explosif. La répression policière augmentait. La surveillance était devenue une nouvelle arme : contrôle de nos déplacements et de nos conversations à travers toutes les caméras installées dans tous les coins de rue et nos historiques de conversations.

Par le biais de nos téléphones et de nos ordinateurs, le contrôle était devenu massif. Mis en place pendant le covid-19, avec le consentement de ses utilisateurs et utilisatrices, les nouvelles applications se multipliaient comme des petits pains. On nous pistait partout : les start-up faisaient des profits en vendant nos vies aux corps de police et au gouvernement. Une fois généralisées, ils parlaient d’implanter directement les nouveaux né·es de nouvelles puces. Rien ne leur échapperait plus. La terreur n’a eu raison ni de notre colère ni de notre volonté.

Cette nouvelle révolution numérique apportait également son lot d’émancipation pour notre camp social. Partout des logiciels libres de brouillage de données ont été inventés pour continuer la lutte.

L’éducation populaire diffusait ces idées. De nouvelles réappropriations des organes démocratiques et de nouvelles assemblées générales réunissaient des milliers de personnes. Enfin, les AG étaient décisionnaires, les comités de grève germaient dans les entreprises, les comités d’action émanant directement de mandatements dans ces assemblées s’amplifiaient et esquissaient l’horizon démocratique des lendemains..

D’autres expériences de réappropriation ordinaire ont aussi pris de l’ampleur: moins de consommation dans les super-marchés et les enseignes multinationales, privilégiant ainsi les producteurs de proximités et les circuits courts, réquisitions de logements vacants, grève des loyers, construction d’éco-lieux et de coopératives d’habitants, actions directes dans les transports avec jonction entre les travailleuses et travailleurs du secteur et les usager·es, formation des collectifs de quartiers et de localités…

Tous ces collectifs et ces alternatives préexistaient à la pandémie, cependant leur essor et leur impact, après, n’a jamais été aussi fort.

Dans notre union syndicale, à l’image de ce qui se passait ailleurs, c’était l’effervescence : les travailleurs et travailleuses prenaient conscience de leur aliénation. La pandémie avait mis en lumière les incohérences des modes de production dans les pays riches, parfois délocalisés là où la main d’œuvre était la moins chère ou simplement arrêtés. Réfléchir et planifier selon nos besoins, par la prise en considération de nos ressources et de l’impact écologique, devenait la priorité pour nous, travailleuses et travailleurs.

Lors des décennies qui ont suivi, les services publics et les réseaux associatifs gratuits ont pris de l’ampleur dans de nombreux secteurs. Nous avons pris le contrôle de nos entreprises. Nous nous sommes réparti·es les richesses, nous nous sommes prémunis des hausses de prix décidées par le patronat, lesquelles auraient réduit à néant l’augmentation de salaires.

Le vieux service public de l’emploi inégalitaire et coercitif était remplacé par une coordination coopérative d’entraide mutuelle entre les disponibilités de la population et les activités essentielles liées à la construction, l’alimentation et la culture. L’abaissement du temps de travail à 25h par semaine a beaucoup joué.

Le système bancaire avait connu lui aussi des bouleversements structurels. Décrété comme un secteur essentiel, il a été nationalisé avant d’être socialisé, avec une gestion démocratique associant les salarié·es, les client·es et les représentant·es des intérêts généraux, dans un système tripartite jouissant d’une autonomie de gestion.

Ces changements ne se sont pas opérés seulement en France. Ont vu le jour partout sur les cinq continents de nouveaux modes de production s’inscrivant dans un nouveau rapport à la terre, loin de la vision héritée des lumières qui ne voyait en elle qu’une ressource infinie de richesse à exploiter. L’après covid-19 avait aussi impulsé un nouveau rapport entre les pays de Nord et ceux du Sud, à commencer par l’annulation de leur dette. Ce n’était que justice: cette dette était soit issue du prix payé par ces pays pour leur indépendance, soit de l’exploitation de leurs avantages commerciaux par les entreprises du Nord.

Cette question décoloniale, de part et d’autres de la Méditerranée, a pris de l’ampleur : des collectifs et organisations se sont emparées de plus en plus de ce sujet pour demander l’ouverture des frontières européennes, aussi, un traitement égal entre les ressortissant·es de tous les pays.

En France, dans les quartiers dits « populaires », les habitant·es, les collectifs et les associations qui travaillaient depuis les années 1980 contre le racisme structurel de l’État ont enfin pu être entendus. Rejoint·es massivement par les Gilets jaunes, des syndicalistes mais aussi toute une nouvelle frange de la population, ensemble nous luttions contre les violences policières.

Notre union syndicale était du combat. Nous rêvions d’un monde sans police où les plus fort.es aidaient les plus faibles, sans haine, sans armes, sans violence. En attendant, nous luttions pour qu’une police de proximité remplace toutes les compagnies de forces de l’ordre répressives et provocatrices, une police au service de la population, polie et serviable. La charte du policier sudiste qui préconisait de se battre « pour l’extension maximale des libertés de chacun·e, seule garantie réelle de l’émancipation de tous.tes », était la base de nos revendications. Deux décennies plus tard, elle entrait en vigueur. Notre politique était à la prévention. Bientôt plus besoin de se former à la gestion des conflits puisqu’il y en aurait de moins en moins. Bientôt plus aucune prison puisque nous serions heureux et heureuses de vivre ensemble, rassasié·es, et pris en charges socialement ou médicalement en cas de troubles.

Les revendications s’étendaient à toutes les questions. Une nouvelle vague féministe a vu le jour : condamnations des violences sexistes, du travail précaire parfois même gratuit, et de la charge mentale et émotionnelle qui leur incombait. Les féministes luttèrent pour renverser l’ordre symbolique masculin qui jusque-là attribuaient aux hommes toutes les valeurs encensées et aux femmes les valeurs subalternes. Elles ont aussi combattu les assignations et les injonctions de genre et de sexualité. Des collectifs féministes et LGBTQ+ ont fleuri. Ils avaient le vent en poupe. Nous avons gagné certains de ces combats et nous continuons de mener les autres. Parmi ces luttes emblématiques figurent celles des « femmes de ménages ». Elles étaient souvent immigrées ou descendantes des pays anciennement colonisés. Sur elles reposait le confort des classes moyennes et le monde des puissants. Mais nous n’oubliions pas la lutte de des personnes transgenres pour l’abolition des parcours médicalisés et psychologisants.

Durant toutes ces années de luttes qui ont suivi la pandémie du covid-19, en plus de la répression étatique, nous avons aussi dû faire face à un autre danger qui guettait depuis longtemps. Dans ce clair-obscur, entre un vieux monde agonisant et un nouveau monde qui tardait à apparaître, les monstres surgissaient.6 L’extrême-droite, rejointe par tout un pan de l’ancienne droite républicaine mais aussi une partie de la gauche attachée à la grandeur de la France, gagnait du terrain. Les institutions les aidaient.

Pour faire face à ces deux fléaux se nourrissant l’un de l’autre, une jonction politique entre les courants de gauches sur la base des revendications portées par les organisations et collectifs ancrés sur les différents terrains de lutte, avait permis une nouvelle perspective politique qui mettait en cause les fondements de la cinquième république. La candidature, en 2022, d’une liste regroupant syndicalistes, chômeurs et chômeuses, retraité·es, étudiant·es, personnes issues des quartiers populaires, ouvriers et ouvrières, féministes, LGBTQ+, gilets jaunes, est devenue réalité. Basée sur un programme commun dont la première mesure était l’instauration d’une assemblée constituante pour tracer une nouvelle ère politique s’appuyant sur les principes du municipalisme libertaire avec une non professionnalisation des tâches politiques et des mandats révocables, cette liste est arrivée au pouvoir le 08 mai 2022.

Malgré ces avancés politiques, en 2022 et les années qui ont suivi, la rue ne désemplissait pas, la pression était forte sur le nouveau gouvernement et les élu·es. Il était clair pour nous toutes et tous que les changements radicaux ne pouvaient être impulsés que par une forte mobilisation.

Le monde d’aujourd’hui, certes, est loin d’être parfait, mais nous avons parcouru un long chemin. Il est encore et toujours nécessaire de ne pas baisser la garde et ne pas croire que nos victoires sont des acquis. La vie est une lutte perpétuelle. Cependant, je me remémore ce 17 mars 2020 et les jours d’avant comme un hier, un hier bien révolu.

Les jours d’après ont ouvert une nouvelle ère car nous étions bien résolu·es à ne déléguer à personne le soin de nous construire un avenir. C’est toutes et tous ensemble que nous l’avons construit.

Postface

Revendications de Solidaires 33 :

- Le jour d’après, non, nous ne voulons pas rattraper le temps perdu pour les capitalistes, le temps perdu pour la pollution de la planète

- APRÈS LE COVID

- NE RECOMMENÇONS PAS LES MÊMES ERREURS

- Partageons le travail / Partageons les richesses

- PRODUISONS PEU / PRODUISONS BIEN

- CONSOMMONS PEU / CONSOMMONS BIEN

- Préservons la nature et l’environnement

- Ne préparons pas la prochaine catastrophe climatique

- Soyons solidaires et pratiquons l’entraide, pour vivre mieux.

- Un autre monde est possible, c’est aujourd’hui qu’il se construit.

Pour consulter le cahier revendicatif de solidaires : cliquer ici

1 Inspiré de Gramsci : Cahiers de prison

2 Camus : Le peste

3 À partir du lundi 30 mars à 9H00, l’Union syndicale Solidaires a mis en place un numéro vert d’appui syndical joignable 7j/7 de 9h00 à 19h00 : 0 805 37 21 34.

4 Solidarité Continuité Alimentaire Bordeaux, un réseau d’entraide universitaire : https://twitter.com/ContinuiteB

5 Appel plus jamais ça : https://solidaires.org/Petition-PlusJamaisCa-signons-PourLeJourDapres

6 Inspiré de Gramsci : Cahiers de prison

Pour connaître les formations syndicales, éligibles au CEFES, organisées par le CEFI Solidaires en Gironde, cliquer sur ce lien puis saisir "33" dans "Code dép. / postal" ou choisir "Solidaires Gironde" dans "Par structure"et appuyer sur "RECHERCHER"

Pour connaître les formations syndicales, éligibles au CEFES, organisées par le CEFI Solidaires en Gironde, cliquer sur ce lien puis saisir "33" dans "Code dép. / postal" ou choisir "Solidaires Gironde" dans "Par structure"et appuyer sur "RECHERCHER"